|

| Errichtung des Rennofens – Rekonstruktion von in Zethlingen gefundenen 'langobardischen' Verhüttungsöfen aus dem 3. Jahrhundert nach Christus |

|

| Rennofen als Typ 'Freistehender Schachtofen' mit natürlichem Zug und Schlackegrube |

|

| Betätigung des Blasebalgs – Erhöhung der Reaktionstemperatur auf über 1000 Grad Celsius mittels Verstärkung der Frischluftzufuhr |

|

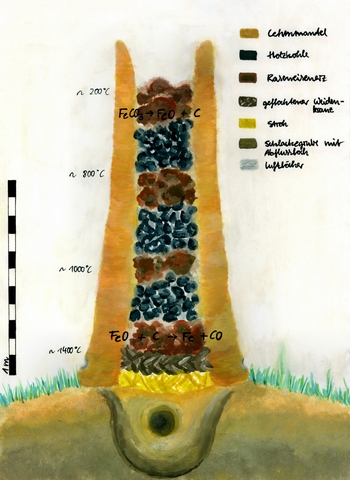

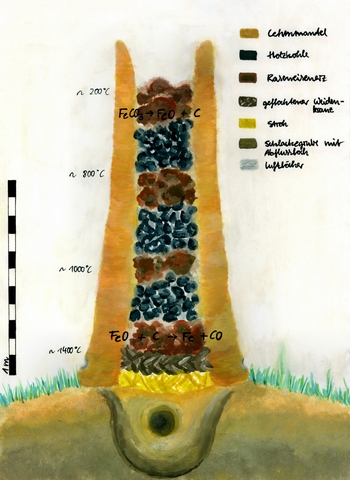

| Schematischer Schnitt durch einen Rennofen – Nach der Herstellung von Herd, Kanal und Arbeitsgrube wird der Kanal verschlossen und der Herdraum mit Reisig und Stroh ausgelegt. Danach erfolgt der Aufbau des Schachtes mit einer nach Westen orientierten Windeintritts- und Arbeitsöffnung. Zur Verbesserung der Durchgasung werden zwei Windeintrittsöffnungen an der Seite offen gelassen. Hier ist es möglich einen Blasebalg anzusetzen. Nach der Lufttrocknung des Lehmmantels ist es vor der Beschickung notwendig, den Ofen anzuheizen. Hierzu benutzt man Holzkohle aus weichen Gehölzen, da diese für eine sehr schnelle Erhitzung des Ofenraumes sorgt. Im Anschluss wird der Rennofen schichtweise mit Raseneisenerz und Holzkohle beschickt. Die Verbrennung der Holzkohle sorgt für die notwendige Betriebstemperatur. Mit dem Nachrutschen der Beschickungssäule gelangt das Erz in den Reaktionsraum. Hier sondern sich die Schlacken nach dem Erreichen der Schmelztemperatur ab und fließen in den Herdraum. Über dem Weidenreisigkranz sammelt sich dann ein teigiger, poröser Eisenschwamm – die Luppe – auch Ofensau genannt. |

|

|